| 東方安瀾:書中“主” |

| 送交者: 東方安瀾 2024年11月11日04:24:54 於 [茗香茶語] 發送悄悄話 |

|

東方安瀾:書中“主”

入夏心躁,至此尚平,繼續慢讀《能靜居》。“主”是府主、賓主的“主”,也就是現在熱稱的“老闆”。整本《能靜居日記》,前台老闆當然是曾國藩。現在有一種不良傾向,曾國藩熱,和那個魯作家熱一樣,神化了。我讀過關於評說曾國藩的許多文章,但沒讀到曾國藩關於對錢的態度的評論。從日記中側面看曾,曾還是很能籠絡人的。趙烈文入幕,引路人是姐夫周韜甫,但當周去上海出差染疫猝逝以後,儘管曾老闆和周不熟,但曾聞言,還是大方地掏二三百銀子善後。“帥素不識弢甫,聞余言其家貧,致賻甚厚,可感特甚”。我讀書少,就所讀書來看,近代有如此大手筆的老闆,就只有第一風投家章士釗。章律師投資給老人家資助其湖南獨立的經費,被老人家挪作他用。看來沒有社會審計真的不行。回顧歷史,也只有章大律師的投資得到了回報。曾老闆曾老闆,曾的慷慨、或稱曾的手腕,當然趙氏感激涕零,銀子滋潤了府幕之間的關係,這也是主賓之間相處得誼的原因吧。 金錢很重要,趙烈文自己就說,“為人幕僚,府主相待平常者最好,太薄頗亦難受,然猶有去之一法;若太厚自揣無以報稱,其心中忐忑,直有寢饋難安之處,今中丞和鄧氏無一面之識,而推受若此,又添我一件心事矣”。常說,人貴有自知之明。而更可貴的是,在人生的高光時刻,也不驕、不縱,頭腦清醒,早早地實踐着“兩個務必”,是不革命隊伍里的優秀僚屬。細究啊,雖然史稱春秋四君子豪爽,但其養食客,也分三六九等。其後歷史書中的大多數豪門財閥,多數屬於葛朗台的徒子徒孫,關起門來偷偷數金幣偷着樂的角色。像章大律師有風投眼光、像曾老闆那樣手面闊綽的主,實在稀罕。縱觀杜家麵館頂呱呱的三碗面,杜月笙號稱也出手大方,但給蔣志清的風投,眼光還是差了半點,打了水漂,致使自己老來不得安生,凋零香港。人生雖然有多種活法,但關鍵地方有時候只有二選一,一步錯步步錯。話說過來,如果杜先生染成紅色資本家,估計以後大概率也是空降兵。人生誤入了時局的迷宮,再怎麼聰明也兜兜轉轉出不來。 曾國藩坐困南昌,人生低谷時候,時值趙烈文入幕,一開始也是泛泛,賓主倆並不相宜。看來,賓主之間的融洽也是磨合得來的。曾趙初見,曾大概為了考趙,也可能書生出身的曾知道文人的弱點,好空口說白話,紙上談兵,於是命他參觀駐紮在樟樹鎮的湘軍水陸各營,然而,卻被趙看出“軍氣已老”,後果然落敗。而趙也差一點以老母生病為由拜辭。現代說曾如何如何慧眼,也是神化了。在我這個野生作家看來,趙烈文憑藉自己的機敏、老成、學養,加上辦事經濟,在曾國藩身邊立住腳跟,不容易了。以我的經驗閱歷,平民人家,鄉紳人家,小官人家,大官貴胄人家出身的子弟,在言談舉止、迎來送往、辦事為人,處世眼界等很多方面,都不在一個層次,無法兼容。(插一句,婚姻講究門當戶對,有道理的)。趙烈文常州一個讀書人,從未怎麼出過遠門,年紀也只有三十三歲,有如此眼界和格局,後來成為須夷不可缺的核心幕僚,他推薦的幾個朋友,曾國藩也給足面子一一留用,日記里記述曾趙關係高潮、就是那個著名的“算命對”時候,曾國藩到趙烈文之處去,一天碰頭三四五次之多。作為地位懸殊的兩個人,曾國藩身邊不缺馬屁精,曾頻頻找趙,說明兩人三觀一致精神契合,相投甚歡、相交甚歡、相談甚歡。這得益於曾的沒有架子,而趙的個性也是平和周正,沒有龔孝拱之流的孤傲耿介,兩人相處得宜。個性和脾氣對胃口,這點在人與人關係史上很重要。在歷史看來,算命這事應該說是趙烈文留給歷史的最大亮斑。趙烈文老成持重如斯,也算一方鍾靈毓秀的人傑了。呵呵,慚愧,對照讀書如入迷途,半個世紀眼高手低者如我,真是羞煞愧煞。 趙氏有才,曾老闆有容人之量,彼此相得益彰。趙氏侍主,也算數一數二了,不但得老闆器重,也得副老闆曾國荃賞識,南京城破之際,一而再再而三邀請,請他出謀劃策,當然,在曾帥和曾副之間可能還有別情。趙輔佐曾副,可以看出為哥為弟還是有些區別,在格局上為弟稍遜一籌。趙烈文因看到軍營一空,大夥悉數進城發財,看不過去,對為弟提了看法,希望阻止蜂擁的發財隊伍,整頓軍紀。趙烈文終究書生,秉持了一個讀書人的核心價值觀,然而湘軍亦兵亦匪的性質,惹惱曾國荃。所以,跟對人是一個人的福分,跟對人才能做對事,做對事才能成就名。功成名就要碰到一個好人,碰到一個好時機。趙烈文在日記中讀《魏晉》評阮籍嵇康時說,“不幸值草竊之世,不忍如鍾會之流偷榮世祿,遂自放莊老以晦其能”。又說,“瓦全甑破,夫各自取”。這最後,使人感覺有霸王別姬的哀涼。仍而仔細想一想,“天生我才”,最後實現“必有用”的實在是歷史的個例。因為歷史書總是宣揚成功,屏蔽失敗者,所以人們才會把個例誤認為通例。 趙烈文與為哥的如魚得水比之與為弟的小小紅臉,這讓我聯想到“士為知己者死”的一個叫豫讓的人。一個客卿,就像日本浪人,你跟德川家康還是投豐城秀吉,有時候被形勢裹挾,由不得選擇,你跟對人就是福氣,跟不對人就是觸霉頭,很多時候二選一的算術題老天也不給你做。難怪豫讓說:“臣事范、中行氏,范、中行氏眾人遇我,我故眾人報之;至於智伯,國士遇我,我故國士報之”。知遇之恩,以死相報,有情有義,“留取丹青照汗青”,豫讓的話,讀來令我聳容。有情有義以死相報的義士,春秋之後,也遂成絕響。

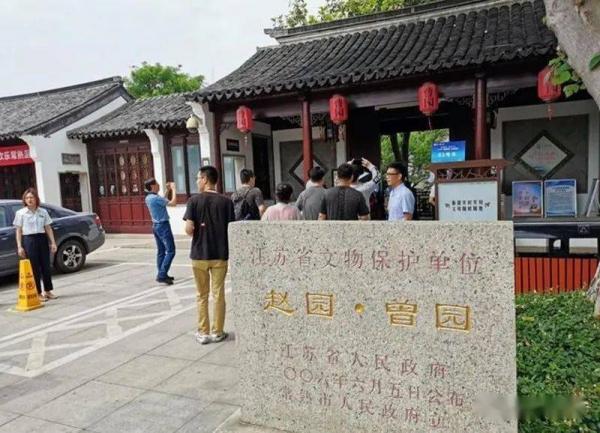

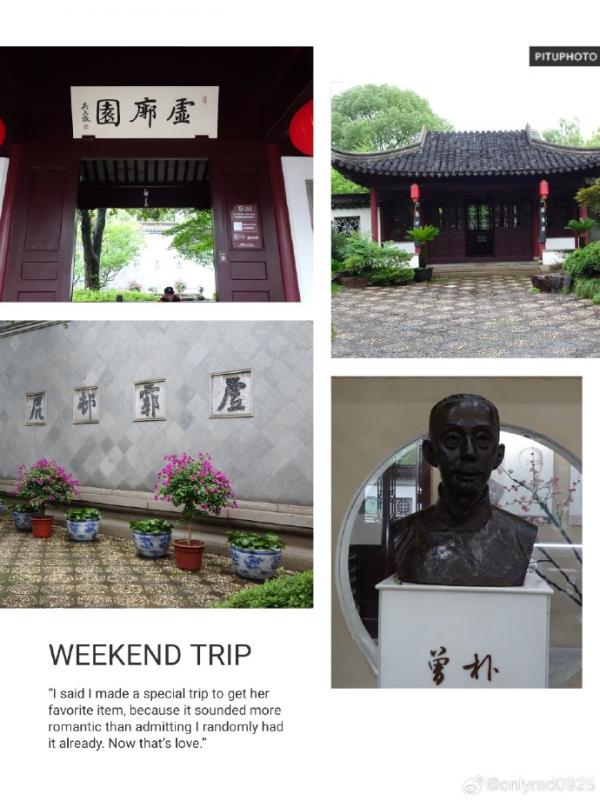

2024年11月10日 後記:本文收筆之後突然想到,常熟有曾趙園。“趙”是趙烈文晚年定居常熟營造的趙園,“曾”是寫《孽海花》的曾樸家,好像在2000年前後,曾園和趙園合併為曾趙園。雖然此曾非彼曾,我也不信邪,然而、但是,曾趙園曾趙園,這個園名冥冥之中是非真有某種神秘或天意?!

|

|

|

|

|

| 實用資訊 | |

|

|

| 一周點擊熱帖 | 更多>> |

| 一周回復熱帖 |

|

|

| 歷史上的今天:回復熱帖 |

| 2023: | 這屠夫學了多少年,放下屠刀立地成佛, | |

| 2023: | 日本侵華戰爭:有人想更名? | |

| 2022: | 哈哈,現在民主黨又說疫苗不安全,是川 | |

| 2022: | 修養 | |

| 2021: | 【RRN】切爾西·克林頓在 GITMO 被絞死 | |

| 2021: | 因明與邏輯:很喜歡這篇分析 | |

| 2020: | 首席女流氓火雞是也。 | |

| 2020: | 髒奶奶別在這裡掙命了。你再怎麼說,我 | |

| 2019: | 茶館某些人比我想像的蠢太多了呵呵。沒 | |

| 2019: | 污婆你還能再下流再造謠多一點嗎 送交 | |